2025-07-27 浏览人数:138次

全 文

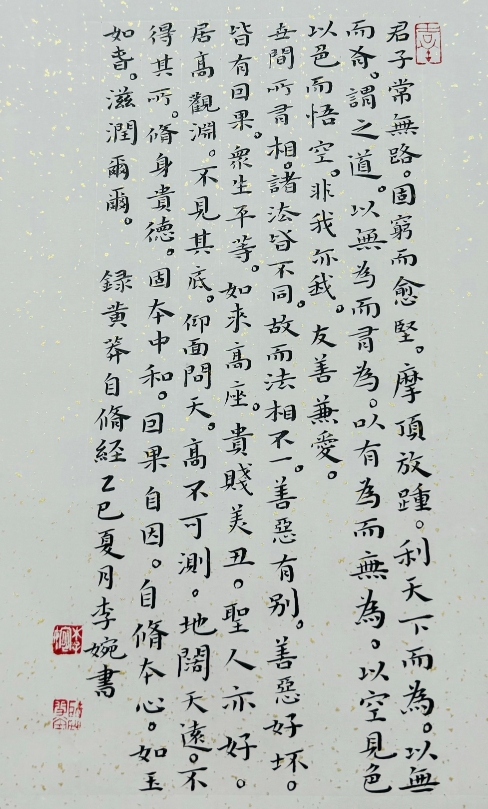

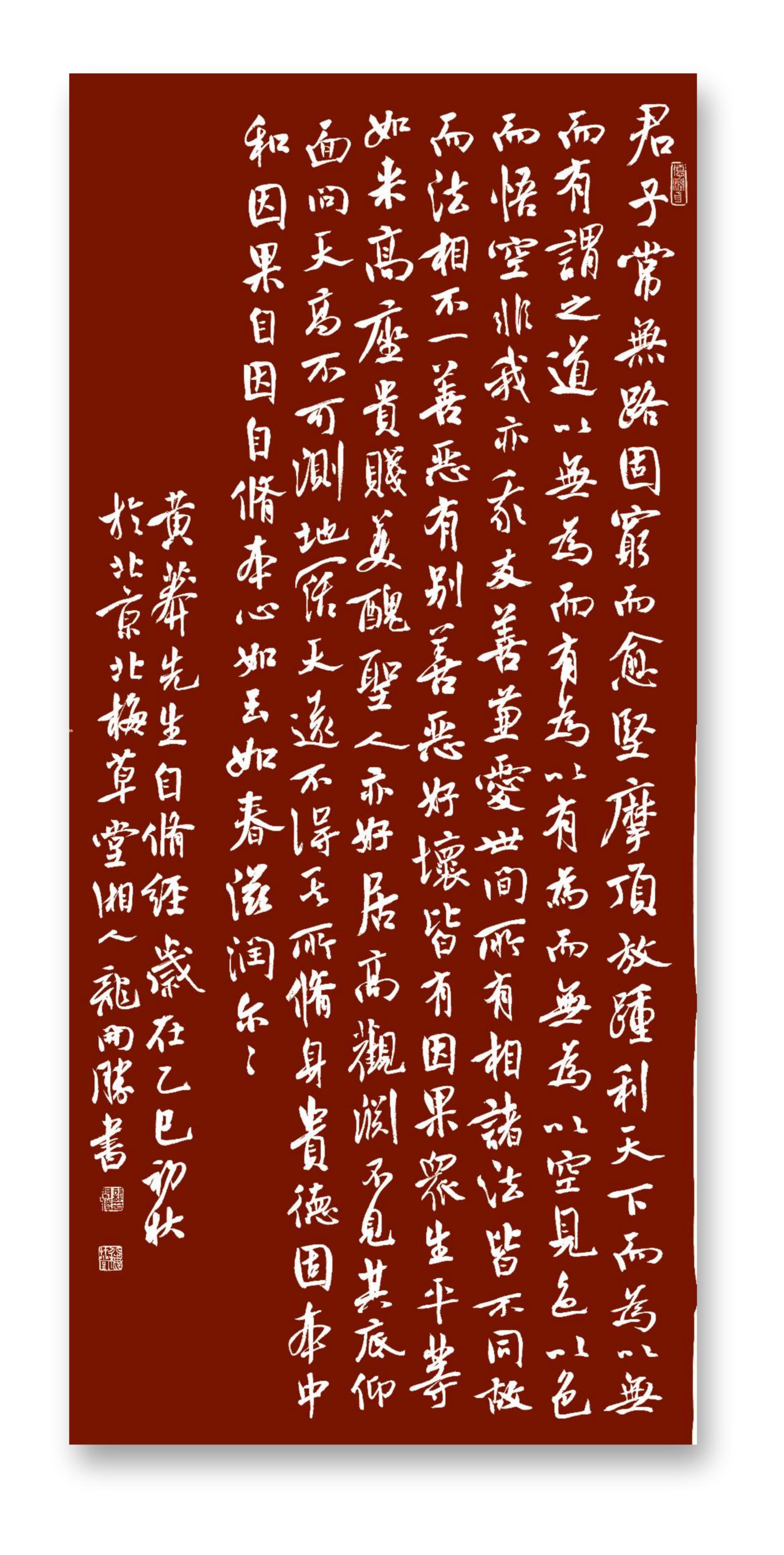

君子常无路,固穷而愈坚。摩顶放踵,利天下而为。以无而有,谓之道。以无为而有为,以有为而无为。以空见色,以色而悟空。非我亦我,友善兼爱。

世间所有相,诸法皆不同。故而法相不一,善恶有别。善恶好坏,皆有因果。众生平等,如来高座。贵贱美丑,圣人亦好。

居高观渊,不见其底。仰面问天,高不可测。地阔天远,不得其所。修身贵德,固本中和。因果自因,自修本心。如玉如春,滋润尔尔。

主题思想

本文一百四十七字融合了儒、释、道三家思想精髓,围绕“自修”这一核心,阐述了对人生、道德、境界的深刻体悟。其核心主题是修身养性,超越表象,追求内在的坚定、无私、智慧与和谐。

释 义

君子常无路,固穷而愈坚。

化用《论语》“君子固穷”之意。品德高尚的人(君子)在人生道路上常会遇到看似无路可走的困境(常无路)。然而,正是在这种困顿穷厄之中(固穷),他们的意志反而更加坚定,品格愈发刚毅(愈坚)。强调君子在逆境中的坚守与韧性。

《论语·卫灵公》篇记载,孔子在周游列国遭遇“在陈绝粮”的困境,子路曾愤懑质问:“君子亦有穷乎?”孔子对此作出了经典回答:“君子固穷,小人穷斯滥矣。”强调道德准则不因逆境动摇。

摩顶放踵,利天下而为。。

化用《孟子·尽心上》“摩顶放踵利天下,为之”的典故。意为即使从头顶到脚跟都磨伤(摩顶放踵),只要是对天下有利的事情,就去做(利天下而为)。歌颂了为天下苍生无私奉献、鞠躬尽瘁的精神,也是儒、道、墨家“兼济天下”理想的体现。黄莽曾曰:“道之所器,利他而为。”“不问国之所给,而问几为社会几何?”

强调躬身力行的行动力而非空谈理念,也就是知行合一。其普世关怀服务对象不限于特定群体,而是整个天下。也说明有一些事情明有一些事情必须有人要去做,不问结果。

有人问墨子:头顶到脚跟都磨伤,你一心想拯救天下,你这样做能改变什么,天下因为你能有什么改变和意义呢!?墨子曰:房子着火,我提水去救,而你却没去救火。这能一样吗?这就是有一些事情你做与不做的两种结果。如同你喜欢一个人,你不表达,不去追求,永远没有答案。但你说了,得到的结果可能不遂人愿,但意义不一样。

以无而有,谓之道。

引入道家思想。“无”并非真空,而是蕴含无限可能性的本源状态。从看似“无”的状态中能生发出“有”(万物),这种化生万物的规律和本源,就叫做“道”。点明宇宙和生命的根本法则。

以无为而有为,以有为而无为。

进一步阐述道家智慧的核心——无为而治。黄莽曾有言:“以无为之心做有位之事。”“以无为而有为”:指不妄为、不强求(无为),遵循自然规律和事物本性去做事,反而能成就功业(有为)。即“无为而无不为”。“以有为而无为”:指通过符合“道”的、恰当的作为(有为),最终达到一种不刻意、不居功、自然而然、如同“无为”般和谐圆满的境界(无为)。强调行动要顺应自然,不刻意强求结果。

以空见色,以色而悟空。

引入佛家(主要是般若思想)的“色空观”。“以空见色”:认识到一切物质现象(色)的本质是空性(缘起性空,无独立自性)。“以色而悟空”:通过对物质现象(色)的观察、体悟(不执着于其表象),最终证悟其空性的本质(悟空)。这是一个从现象认识本质的过程。

非我亦我,友善兼爱。

融合佛家“无我”观与墨家/儒家仁爱思想。“非我亦我”:认识到“我”并非永恒不变、独立存在的主体(非我—无我),但在现象层面仍需承担起“我”的责任与行为(亦我)。“友善兼爱”:基于对“无我”和众生平等的体悟(或儒墨的仁爱思想),自然生发出对一切人的友善和普遍的关爱(兼爱)。强调超越小我,实践大爱。

世间所有相,诸法皆不同。

观察世间万象(相),一切事物和现象(诸法)都呈现出千差万别的形态(皆不同)。承认世界的多样性和差异性。

故而法相不一,善恶有别。

承接上句,正因为事物(法)的现象(相)各不相同,所以它们在道德层面的表现和行为结果也必然有差异,存在着善与恶的区别(善恶有别)。承认现实世界存在道德评判的标准。

善恶好坏,皆有因果。

引入佛家、道家的因果观。无论是善行还是恶行,是好事还是坏事,都遵循着因果律,有其产生的原因,也必将带来相应的结果(报应、影响)。强调行为的责任和后果。

众生平等,如来高座。

包含佛家平等观与对觉悟者的尊崇。“众生平等”:在佛性、在本体层面,一切生命是平等的。“如来高座”:觉悟者(如来佛)因其圆满的智慧和德行,处于崇高的地位(高座)。既承认本体平等,也尊重境界的差异。

贵贱美丑,圣人亦好。

阐述圣人的境界。世俗意义上的尊贵与卑贱、美丽与丑陋,在圣人眼中都能平等看待、包容接纳(亦好)。圣人超越了这些外在的分别心,心怀慈悲与包容。但这些也都存在两面性,所以本文强调本心和因果。

居高观渊,不见其底。仰面问天,高不可测。地阔天远,不得其所。

描绘宇宙的浩瀚与深邃,以及人在其中的渺小感。站在高处看深渊,深不见底。仰头问天,天高不可测。大地广阔,天空辽远,人难以确知自己在宇宙中的确切位置(不得其所)。营造一种面对无限时空的敬畏感与谦卑感。

修身贵德,固本中和。

解读:回归儒家修身根本。面对宇宙的无限,人最可贵的在于修养自身(修身),珍视德行(贵德)。关键是要稳固生命的根本(固本—如仁心、道心),并达到一种和谐平衡的状态(中和—儒家追求的理想境界,不偏不倚,发而中节)。

因果自因,自修本心。

点明自修的核心。一切的因果(结果),其根源在于自身(自因)。因此,修行的根本途径在于向内探求,修养自己的心性(自修本心)。强调个人在命运和修行中的主体性与责任感。

如玉如春,滋润尔尔。

描绘自修达到的美好境界。“如玉”:像美玉一样温润、纯净、坚韧、有光泽(象征品德高尚、内心纯净)。“如春”:像春天一样温暖、生机勃勃、滋养万物(象征心怀慈悲、充满活力、惠及他人)。“滋润尔尔”:这样的境界和德行,能自然而然地滋养自身及周围的一切(尔尔)。是自修圆满后内外和谐、生机盎然的状态。

总 结

《自修经》是一部融合儒释道智慧的修身箴言。

逆境砺志:在困境中坚守君子品格(固穷愈坚)。

无私利他:以天下为己任,勇于奉献(摩顶放踵利天下)。

体悟大道:理解“无”中生“有”的玄妙,实践顺应自然的“无为而无不为”(以无而有,无为有为)。

看破虚妄:洞察现象(色)的空性本质(空),超越对表象的执着(悟空)。

超越小我:体悟“无我”而承担“我”的责任,实践广博的兼爱(非我亦我,友善兼爱)。

明辨因果:承认世界差异(法相不一),明辨善恶(善恶有别),敬畏因果(善恶有因果)。

心怀平等与敬畏:理解众生本体平等(众生平等),尊重觉悟者(如来高座),圣人超越贵贱美丑(圣人亦好),对宇宙怀有敬畏(居高观渊...不得其所)。

修身为本:在浩瀚宇宙中,人的根本在于修身立德(修身贵德),稳固根本,追求内在和谐(固本中和)。

反求诸己:一切因果根源在自身,修行的核心是修养本心(因果自因,自修本心)。

臻于至境:最终达到如玉般温润高洁、如春般生机盎然、滋养万物的圆满境界(如玉如春,滋润尔尔)。

全文贯穿“自修”这一主线,强调个人通过内在的修养、智慧的提升和道德的实践,去应对人生的困境、理解宇宙的规律、超越世相的分别、承担社会责任,最终达到一种内在和谐、生机勃勃、润泽万物的理想生命状态。它融合了儒家的担当与修身、道家的自然与无为、佛家的空性与慈悲,形成了独特的个人修行哲学。

作者简介

黄莽:道名黄信义,号清风居士、山水悟道,字泓子,别称诗道。

评 论

以心为镜,自修问道。黄莽以“诗道”为称,其《自修经》如一曲悟道箴言,将儒家修身之诚与道家处世之哲熔于笔端,字间藏理,句中见心,为世人勾勒出一幅以本心为基、以自修为本的精神图景。

开篇“君子常无路,固穷而愈坚”便立起人格脊梁。这里的“无路”非困厄之叹,而是君子于世俗纷华中不逐捷径的坚守,纵使身处困顿,志向却如磐石般愈发坚定。“摩顶放踵,利天下而为”化用墨子典故,将个人修为与济世情怀相连,让修身不再局限于独善其身,更添一份兼济天下的担当,尽显儒道互补的襟怀。

经文中的辩证之思尤为精妙。“以无而有,谓之道”点出万物本源的玄妙,无中生有并非虚空幻变,而是道在无形之中孕育有形的自然法则。“以无为而有为,以有为而无为”则道破处世智慧,无为非消极懈怠,而是不妄为、顺自然而为;有为亦非刻意强求,而是在顺应规律中成就事功。“以空见色,以色而悟空”更是充满禅意哲思,空与色的相互观照,实则是教人体悟表象与本质的依存,在纷繁万象中守定本心清明。“非我亦我,友善兼爱”则打破自我的执念,在破除狭隘“我执”后,方能生出对众生的普惠之爱,让修养落地为具体的善意。

面对世间百态,作者直言“世间所有相,诸法皆不同”。承认差异却不偏执于差异,“法相不一,善恶有别”是对现实的清醒认知,而“善恶好坏,皆有因果”则埋下敬畏之心。更难得的是“众生平等,如如来高座;贵贱美丑,圣人亦好”的通达,不以外在标签论高下,只以本心善恶分优劣,尽显对生命本质的尊重。

结尾回归修身根本,“居高观渊,不見其底;仰面問天,高不可測”以天地之辽阔反衬人之渺小,却也因此更凸显“修身貴德,固本中和”的重要。天地虽大,唯有修养德行、守中致和,方能在无常中得其所安。“因果自因,自修本心”一句点题,揭示一切因果的根源皆在自心,修行的真谛便是时时观照本心、修正本心。最终“如玉如春,滋潤爾爾”以温润意象收束,自修之功如同美玉遇春,在潜移默化中滋养生命,让德行如春雨般自然浸润心灵与生活。

通篇读来,《自修经》无晦涩说教,却字字含修行要义。黄莽以诗为媒,将道之玄妙、儒之笃实、禅之通透熔铸一炉,让“自修”二字既有哲学的深度,又有实践的温度,恰如作者“山水悟道”的号,于文字间铺就一条通往本心清明的修行之路。(巴山夜雨)

一、浩森:相比较其它“经”而言,《自修经》更注重自我的修行,没有宗教迷信色彩。强调个人的自修,继而影响别人。也就是老子所说的贵德在行,王阳明所说的知行合一。

二、辛锡林:恩格斯批评杜林的唯心主义哲学曾经提到这个问题,黑格尔的古典唯物主义基本也是这个问题,只是缺少了辩证。王阳明先生的哲学比他们先进,虽从心出发,但他上升为人的行为层面了。佛界的学说有一种叫做话禅。《自修经》观点非常正确,可以指导性的让人们扪心自悟。

三、张齐:小我、大我、真我、自在一体,很受启发。

四、可君:文章虽然仅仅147字,却涵盖了儒释道的核心要义,语言精炼而意蕴深远。 如善恶有别与众生平等和辩证思维的对比,无为与有为展现出来的哲学思辨深度。再有如玉如春,滋润尔尔的修养境界,这不仅是一篇富有哲理的文章,更像是一篇具有东方智慧的修身指南。

六、谢永旭:融三教精华于一文,立现代修身新范式。——浅论黄莽《自修经》中的哲学

经笥黄莽先生所作《自修经》发布后,圈中便有不少点赞关注和评论转发。如今热度仍在上升,我也趁热细睹其风——确有见地的,瞬间就联想到南怀瑾先生“佛为心,道为骨,儒为表,大度看世界”的思想观点,两者近乎殊途同归。此文凡一百四十七言,似一泓幽泉,映照着悠悠千年东方智慧的天光云影。其文简,其意深,言约而旨远,以“自修”为纲,融儒、释、道三家精要于一文,不仅承续文化传统,更立足现代人的精神困境,构建了一套超越宗教形式、直指心性修养的生活哲学。这篇作品的价值,恰在于它完成了从传统经典向当代生命哲学的尝试性转化。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”“老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。”《自修经》首先展现了儒家型的入世担当与人格锻造。“君子常无路,固穷而愈坚”一句,直溯孔子“君子固穷”的精神源头。在当代社会,当人们习惯于将困境归咎于外因时,此语不啻为一支清醒剂。它揭示:真正的君子品格,恰在“无路”之境中淬炼而成。这种“愈坚”不是被动的忍受,而是主动的道德选择,与后文“摩顶放踵,利天下而为”形成精神呼应。作者将墨家的牺牲精神与儒家的济世情怀相融合,提出“利他而为”的实践准则,在自私功利的个体主义盛行的时代,重新确立了集体关怀的价值坐标。尤其值得注意的是,文中强调“不问国之所给,而问己为社会几何”,将传统士大夫的忧患意识转化为现代公民的主动担当,可谓儒家“修齐治平”理想的现代性转换。

接着转而入道,《自修经》以“无”和“有为无为”的辩证,展现了东方智慧的平静深邃和从容旷达。“以无而有,谓之道”一句,深得老子“有无相生”之三昧。作者并非玄谈空论,而是将“无”阐释为一种蕴含无限可能性的创造本源,这与现代物理学中的量子真空涨落理论似有异曲同工之妙。“以无为而有为,以有为而无为”更揭示了一种高级的行动哲学:真正的作为不是盲目折腾,而是顺应万事万物的规律;最高明的境界是让作为变得自然而然,而非“宁折不弯”,如同庖丁解牛那般游刃有余。这种思想对现代人的启示尤为深刻——在急功近利的社会,我们更需要学懂“无为”的智慧,区分什么是真正的作为,什么是徒劳的妄动。有如南老所言“没有出世的修养,便不能产生入世的功业。”

在佛学层面,《自修经》则巧妙化用“色空”观而不离世间法。“以空见色,以色而悟空”非是让人遁入空门,而是教人透过现象看本质,在纷繁世事中保持觉明。知深浅,方可无悲喜。物我两忘,才能冷暖自度。这种“空”不是虚无,而是对事物因缘和合、无独立自性的洞察。有了这种洞察,人才不会为外在的得失荣辱所缚,达到“非我亦我”的境地——既知“我”乃假名,又不推卸“我”之责任。由此生发的“友善兼爱”,便不是道德说教,而是基于认知升华后的自然流露,是穿透分别心后对众生的真切关怀。故“圣人不凝滞于物,而能与世推移。”东坡诗曰“若对青山谈世事,当须举白便浮君”,教人放下,亦教人炽热。

《自修经》最突出的现代价值,在于其对多元性的包容和对因果律的强调。“世间所有相,诸法皆不同”承认世界的多样性,“善恶好坏,皆有因果”则确立了道德底线。作者既不陷入相对主义的泥沼,也不走向教条主义的极端,而是在尊重差异的前提下坚持基本准则。这种平衡在现代多元社会中显得尤为可贵。“众生平等,如来高座”一句更体现了一种辩证观照:既认同本体上的平等,又承认成就上的差异;既不会因为平等而否定圣贤,也不会因为崇拜而蔑视凡人。

“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”文末“居高观渊”一段,作者在浩瀚宇宙的背景下凸显人的渺小,却并未导向虚无,否定人类自身存在的价值,反而唤起了“修身贵德,固本中和”的使命感。这种由敬畏而生发的自觉,正是东方智慧区别于西方人类中心主义的重要特征。“因果自因,自修本心”将终极责任归于自身,既避免了对外在救赎的依赖,也防止了道德责任的懈怠和推诿。最终抵达的“如玉如春”之境,描绘了修身的圆满状态——如玉之温润坚贞,如春之生机盎然。这不仅是个体的成就,更是对世界的滋养,也即佛修的“常寂光土”。

《自修经》之所以能超越传统经典的时代局限,正在于其剥离了宗教外壳而直取智慧内核。在宇宙浩瀚而科学昌明的今天,它提供了一种不依赖神秘主义的自我修身途径;在当今价值多元的时代,它建立了贯通各家的人文共识,也唤起了人们普遍的心里共情;在浮躁喧嚣的社会,它指明了“内求诸己”的向内求索的安心之道。这篇短文仿佛一座桥梁,让古老的东方智慧跨越时空,在现代人们的心灵深处重新响起回声。

正如黄莽先生所倡导的“道之所器,利他而为”,《自修经》的真正价值不仅在于其思想深度,更在于其实践品格。它提醒我们:一切真正的修行最终都要落地为日常生活中的善意选择、责任担当和心灵觉醒。这篇现代哲学小论,无疑为迷茫的现代人提供了一盏照亮自修之路的明灯。